|

Поре́т Алиса (Алла) Ивановна

Что там увидела Алиса

„ Жизнь Алисы Порет прошла по краю этой ямы и ни в какой степени не была исключением из правил общей беды. Её отец погиб в 1924-м; первый муж, искусствовед, умер в 27-м, второй — художник Петр Снопков, счастливо отбивший Алису Ивановну у Хармса, погиб в лагере в 42-м; война, блокада, нищета, эвакуация, бездомность и безбытность — фон её воспоминаний, такой же, как у всех. Разница в самих воспоминаниях: в них нет ни следа опущенности, погружения в общую тьму. До такой степени нет, что мне пришлось перечитать их дважды, чтобы убедиться в своей ошибке и оценить степень промаха: все факты изложены там без эвфемизмов и умолчаний, все акценты расставлены по местам, все мёртвые названы по именам... “

|

|

В одной знаменитой сказке время делится на жизнь до и жизнь после. «До» дети (королевские, конечно) ходили в школу со звездой на груди и саблей на боку, а писали они на золотых досках алмазными грифелями и отлично умели читать по книжке и наизусть. Сразу было видно, что они настоящие принцы! Их сестра в это время сидела на скамеечке и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства. «После», конечно, уже ни звезд, ни картинок; напомню вкратце, что было дальше с этими детьми: в переводе со сказочного — утрата человеческого облика, ссылка, эмиграция, тяжкий и мучительный труд, судебный процесс, казнь. И чудесное спасение, конечно, куда же без него.

Рождённые вокруг условного рубежа веков, в

|

|

|

«Пришло время записывать про детство. Я делаю это очень охотно — у меня нет ни одного неприятного воспоминания и только большая благодарность моим родителям за отличное, умное и спокойное воспитание, данное мне и брату».

Отличные, умные и спокойные — как и всё, что она делала, — рукописные тетради Алисы Порет с любовью и тщанием подготовило к изданию маленькое московское издательство «Барбарис», только что вышел первый том, начинаем ждать второго. Порет мыслила свою жизнь как жизнь художника (и её детские воспоминания полны карандашей и рассуждений о красивом и некрасивом), но полвека спустя акценты расставляются иначе: и то, как рассказчица обращается с прошлым, этому только помогает.

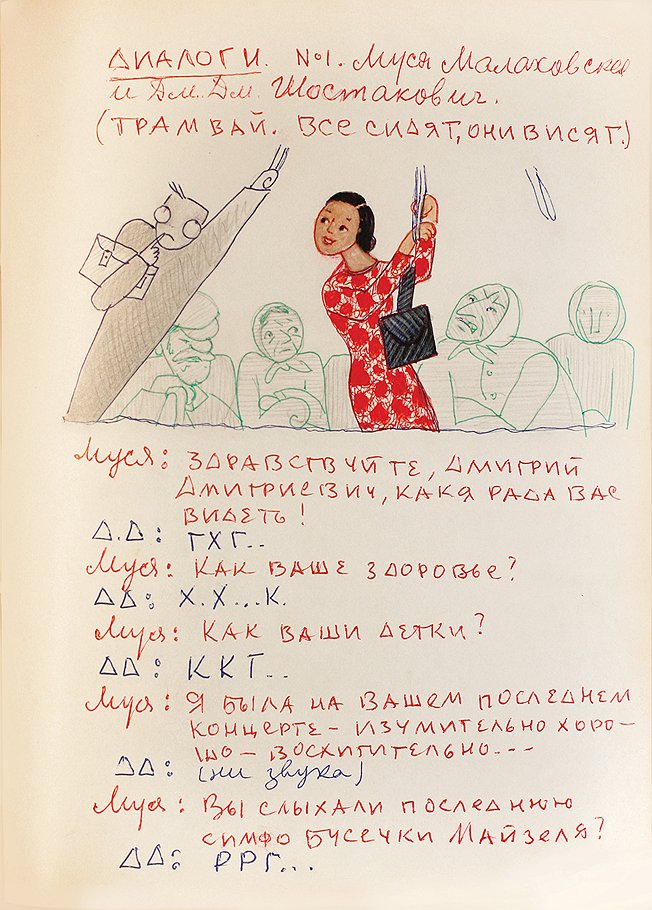

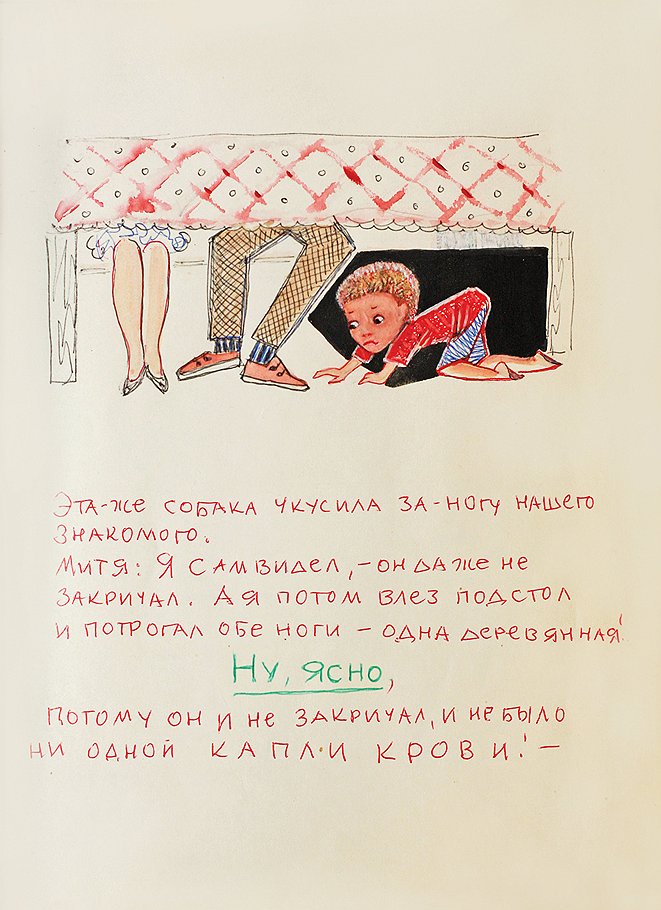

Тут надо объяснить, как устроены эти тетради, потому что меньше всего они похожи на обычные мемуары. На обложке первой книги написано: записки, рисунки, воспоминания, и это так и есть, каждая страница — единица странного единства, записка-рисунок-воспоминание. Это маленькие истории, записанные Алисой Порет то ли вольно, прямо по ходу припоминания, то ли по контуру системы, которую уже не восстановить, хотя некоторые элементы замысла видны: хронология не в чести, зато часть сюжетов выстраивается в циклы — «Страхи», «Подарки» и, конечно, «Детство», на которое автор не перестаёт опираться и оглядываться. Все они, или почти все, проиллюстрированы, снабжены, как окошком или ёлочным фонариком, маленькой цветной картинкой; все они записаны особой, праздничной рукой: разноцветными чернилами, цвет которых меняется вместе с интонацией. Когда рассказчица хочет повысить или понизить голос, поразить или рассмешить, строчные буквы приподнимаются на цыпочки и становятся прописными; главные слова и ключевые фразы записаны крупным и красным.На что очень похожи тетради Порет — это на андерсеновскую книжку с картинками, которая не упоминается в них ни разу, хотя сам регистр волшебной сказки — от «ёлка сияла» до страшных историй о гаданиях и предсказаниях — обжит ею, как родной. Зато там есть про другую книжку — историю Алисы в стране чудес, которую она любила и с героиней которой (побывавшей в странных местах и учтиво говорившей со странными существами), возможно, себя соотносила: на картиночках-автопортретах, которыми наполнены её записи, она всегда девочка-подросток — с круглыми недоумевающими глазами, золотыми волосами и странной, кукольной недовершённостью движений. Про Алису она вспоминает в особенных обстоятельствах: в свой первый послевоенный день рождения, 15 апреля 1945 года. Эта история относится к серии «Подарки», и я собираюсь процитировать её целиком.

«Мы были такие бедные с Бусей, что даже непонятно сейчас, как мы жили.

И вот наступил мой день — 15 апреля. День, в утро которого я всегда просыпалась, как жаворонок, и мне было весело, и близко Пасха, и уже гиацинты на столе, и солнце, и подарки, и друзья, и новое платье, и моя семья, и мой красивый дом, и длинный стол — и Ленинград.

А тут я проснулась и, не открывая глаз (из-за чужого дома, безобразной мебели, вазочек, уродливых бархатных штор), представила себе всю горестную сцену: мой бедный, мой всегда бедный Буся ломает голову, что мне подарить. И я знала, как он сядет на край ужасного дивана и скажет: „Ты уж прости меня, но, сама понимаешь“ — и как я скажу: „Ну, что ты, мы спаслись от войны, ты жив и любишь меня, мне ничего не надо...“ — и как мы почти заплачем оба, обнявшись.

Но было все иначе. Я открыла глаза и увидела, что Борис стоит на корточках у моего изголовья. В руках у него английская книжка — «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС», и открыта она на первой странице, где моя любимая картинка детства. Глаза у Буси были добрые, коричневые, как у сеттера, преданные, и сияли сквозь очки.

„Какой ты мне сделал, дорогой, дорогой, чудесный подарок“, — сказала я счастливым голосом».

Так, или очень похожим образом, устроен почти любой фрагмент в тетрадях Порет; здесь все характерные черты — и демонстративное равнодушие к большой истории (и её обстоятельствам, которые не объясняются, а вбрасываются в рассказ мимоходом, словно автор не удостаивает вниманием войну, безденежье, бездомность), и острое, соколиное или сорочье, внимание к деталям, которые всё время оказываются важнее обстоятельств, безобразная штора легко заслоняет холод и мрак пришедших дней. Но главное — и неизменно удивительное —- восходящая интонация повествования, гремучая клавиатура недоверия и восторга, по которой рассказ взбегает выше и выше, до верхнего «до», до счастливого разрешения. Каждая история отказывается быть простым «рассказом о прошлом», превращаясь в цирковой номер; любой сюжет, перекатившись через голову, оборачивается к нам, кланяется и ждет, чтобы его оценили. Возможно, дело в том, что все они, как камешек, обкатаны годами устного исполнения (то, что Ахматова называла своими пластинками) и на бумаге продолжают жить по его законам. Но ахматовская пластинка — инструмент, часть большого проекта по взысканию исторической справедливости. То же, что делается с прошлым в записях Порет, может показаться безыскусным table-talk’ом, ворохом старинных острот и баек, где анекдоты в жанре «любовник лезет на балкон», остроумные замечания чьих-то детей и бесчисленные рассказы о котах и собаках смешаны в порядке, понятном одной рассказчице. Крохотные, булавочные истории о людях, обозначенных одними инициалами, собранные, записанные, проиллюстрированные — улов целой жизни, её результат, аттракцион бессмысленной щедрости. Как ни странно, он имеет чёткую программу — к тому же не лишённую своеобразного прагматизма.

|

|

|

Когда в конце

Подразумевалось (и не проговаривалось вслух до последнего), особенно в окружении Хармса и Порет, примерно одно и то же: постепенное вытеснение из ряда живых, почасовое выкачивание воздуха из камеры времени, в котором очутились тогда люди определенного типа. «Я всё не прихожу в отчаянье», — пишет Хармс в 1938-м. — «Должно быть, я на что-то надеюсь, и мне кажется, что моё положение лучше, чем оно есть на самом деле. Железные руки тянут меня в яму». Это всё происходило постепенно и очень медленно, поначалу у «круга», который составлял тогда едва ли не весь интеллигентский Петербург-Ленинград, сохранялось какое-то количество иллюзий и душевное пространство, где можно было эти иллюзии разместить. В середине 20-х ещё можно было относить себя к левым («мы являемся единственными левыми поэтами Ленинграда, причём не имеем возможности здесь печататься»); позже — можно было подступать к официальной литературе и отскакивать, едва она успеет в тебя вглядеться; можно было, и неплохо, зарабатывать кустарными промыслами, детскими стихами, театральными декорациями, нестыдной и приятной ремесленной ерундой. Со временем таких возможностей становилось всё меньше. Те, кто подошел к маховику идеологической машины слишком близко — издавался, служил, был в силе, смело и широко общался, мелькал на виду и на слуху, — исчезли первыми, пропали в водовороте ленинградского писательского дела, как Олейников и Заболоцкий, как блоковский «русский денди» Валентин Стенич. За ними пошли остальные: маленькие художники и маленькие актёры, игроки и болтуны, завсегдатаи ресторана «Европейской» гостиницы, тридцатилетние дети, рожденные до. Чудаки и оригиналы (фрики и маргиналы), а именно по этому разряду числились Хармс и Введенский, продержались едва ли не дольше всех — их брали последними.

Жизнь Алисы Порет прошла по краю этой ямы и ни в какой степени не была исключением из правил общей беды. Её отец погиб в 1924-м; первый муж, искусствовед, умер в 27-м, второй — художник Петр Снопков, счастливо отбивший Алису Ивановну у Хармса, погиб в лагере в 42-м; война, блокада, нищета, эвакуация, бездомность и безбытность — фон её воспоминаний, такой же, как у всех. Разница в самих воспоминаниях: в них нет ни следа опущенности, погружения в общую тьму. До такой степени нет, что мне пришлось перечитать их дважды, чтобы убедиться в своей ошибке и оценить степень промаха: все факты изложены там без эвфемизмов и умолчаний, все акценты расставлены по местам, все мёртвые названы по именам. Дело, видимо, в тоне, в интонации, окрашивающей любой текст Порет, превращая его в рассказ об удаче: о жизни, прожитой с блеском — умно, спокойно и легко.

|

|

|

Лёгкое дыхание, способность вальсировать до последнего — одно из главных свойств душевной жизни Порет, один из столпов её самоуважения. Ради этой лёгкости она была готова жертвовать многим; среди издержек — какое-то количество отказов, в том числе — отказ объяснять и объясняться. «Всем своим мужьям я торжественно обещала, что буду им верна за то, что они освободят меня от материнства, а если уж случится, что в кого-то влюблюсь, то я честно скажу и никакого обмана и тайных романов не будет». Именно так, в логике комической оперы, фейерверком случайностей и скрытых рифм — «так вышло», «нагадали», «иначе и быть не могло», без пояснений и лишней психологии, описываются в истории Алисы большие решения, сюжетные повороты и перевороты.

Впечатление прозрачности, твёрдости и едва ли не младенческой неуязвимости, которое оставляют эти записи, никак не удаётся соотнести с тем знанием о мире, которому они служат обложкой. Если подумать, именно это могло быть скрытой задачей этих текстов: не жаловаться, цыц! Игнорировать очевидное; там, где это невозможно, — игнорировать собственную уязвимость. Жить вопреки, жить, несмотря на, жить, как будто ничего не случилось. Это не русская храбрость, далёкая от умения жить и умирать на миру; но для Alice Порет, полушведки-полуфранцуженки, стилизовать свою жизнь под другую, лёгкую и вольную, под остроумный переводной роман могло показаться естественным. Чем-то эта логика — её весёлый, девический цинизм — похожа на поведенческую стратегию Хармса, на его способы вывести себя за рамки происходящего вокруг, на его короткие штаны, гетры и котелок, на его отказ выглядеть здесь здешним.

Может быть, это действительно выход или по крайней мере направление, в котором можно двигаться: если не удается прожить жизнь, не окрашивая её в тона привычного ужаса, — можно рассказать её так, как она была задумана. Этот странноватый тип бытового героизма (совершенно далёкий от всякого пафоса, от любой патетики) оставляет мало места для маневра. Ответом на «Как поживаете?» может быть только «Fine, thank you»; публичное прожигание своего горя кажется немыслимым — а вытесненным за рамки возможного-к-высказыванию оказывается едва ли не весь материал собственной биографии. Получается, что её надо придумать заново, изложить с максимальным блеском, включить все огни, вспомнить все сюжеты, что ложатся в канву большого приключения. Сделать так, чтобы от истории осталась лишь лицевая сторона. Прожить так, чтобы не было стыдно.

В фильме «Жизнь Пи», что идет сейчас широким экраном, герой оказывается после кораблекрушения в одной лодке с огромным тигром — и бесконечно долго дрейфует вместе с ним к точке спасения. Там, конечно, сразу выясняется, что тигра он выдумал, чтобы забыть то немыслимое и невыносимое, что случилось с ним на самом деле. История Алисы Порет, годами не желавшей замечать тигра в собственной лодке и написавшей об этом книжку с картинками, — один из немногих хэппи-эндов ушедшего столетия. И ещё один из недосягаемых образцов.

Крупную рыбу, довольно долго прожившую в аквариуме зоопарка, пустили в море. За ней наблюдали с мола. Весь день она делала круги не больше, чем стенки её бывшей тюрьмы. На следующий день круги немного увеличились, на третий день ещё, и только на четвертый день она уплыла совсем.

Эта запись в тетради Алисы Порет называется «СВОБОДА».